Si fanno pensieri sull’amore solo quando non si è innamorati. Perché l’amore annienta ogni pensiero con un chiodo fisso: il pensiero di lei.

∃x(φ)

Si fanno pensieri sull’amore solo quando non si è innamorati. Perché l’amore annienta ogni pensiero con un chiodo fisso: il pensiero di lei.

∃x(φ)

“Vengo sempre trattato come un problema e mai come un’opportunità”.

Era questo che sentivo. Era questo che avevo sentito e non smettevo di provare. Quanto sarebbe stato bello smettere di pensarci; di pensarti! Ed invece: per tutte le volte che io soffrivo, tu sorridevi. Ed io soffrivo di più — perché quel sorriso non era per me. E, oggi ne ho la conferma, non sarebbe stato per me.

La lontananza continua a ferire, ma ad ogni ferita che si riapriva ormai ho fatto il callo.

∃x(φx)

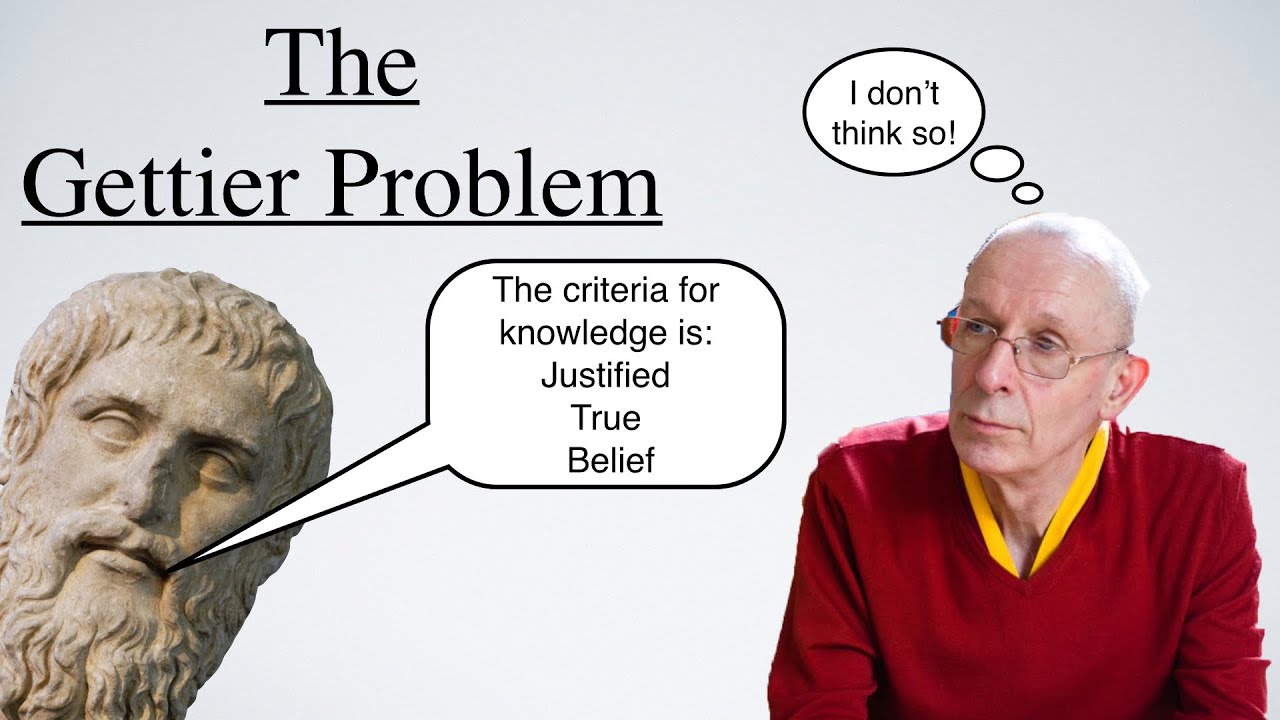

Vi è in epistemologia (un settore della filosofia che si occupa dello studio della conoscenza) una teoria, che viene fatta risalire a Platone (sebbene egli si occupò solo della sua esposizione, senza sostenerla), che è oggi detta “standard view” sulla natura della conoscenza. In altre parole, tale teoria cerca di rispondere alla domanda: “Che cos’è la conoscenza?”.

A tale domanda segue spesso la risposta che la conoscenza sia opinione vera con delle prove a sostegno di tale opinione. Ma bisogna procedere per gradi e porre prima una definizione precisa. Partiamo innanzitutto da una chiara e non controversa assunzione:

(Ass) Conoscenza è sempre conoscenza di qualcosa.

La proposizione (Ass) è un’assunzione di base, dunque fondamentale. Come si potrebbe infatti dare conoscenza di nulla? Se si ha conoscenza di nulla, allora non si conosce nulla.

(Def) Conoscenza = Opinione vera giustificata

(Def1) Conoscenza di X = Opinione vera giustificata per X

In (Def) e (Def1) abbiamo definito la conoscenza come qualcosa che per essere tale deve soddisfare tre proprietà più semplici — tale modello viene spesso chiamato anche “modello addizionale” perché la conoscenza è l’addizione di “opinione”+”verità”+”giustificazione”. La conoscenza viene dunque ridotta a qualcos’altro di più fondamentale e primitivo, ossia a tre fattori, tali fattori insieme garantiscono la conoscenza di qualcosa. Pare, infatti, che per avere conoscenza di X noi dobbiamo innanzitutto credere che sussista X, poi che X sia vero ed infine avere delle prove per sostenere che X sia vero.

Facciamo un esempio: Alberto sa che c’è un cavallo nella stalla del suo maniero. Che cosa permette ad Alberto di sapere ciò? Alberto sa ciò perché: (a) crede che ci sia un cavallo nella sua stalla (come potrei, infatti, mai conoscere ciò a cui non credo o su cui non ho alcuna opinione?), (b) c’è effettivamente un cavallo nella stalla (a prescindere dal fatto che Alberto sia o meno cosciente di ciò), (c) Alberto ha visto che poche ore prima è arrivato un camion addetto al trasporto di animali vivi, in più suo padre qualche giorno prima gli aveva comunicato che sarebbero arrivati dei cavalli nell’arco di un mese al massimo, senza tuttavia conoscere quale fosse il giorno preciso di arrivo degli animali al maniero. Date le condizioni (a)-(c), pare che Alberto sia giustificato nell’opinare che vi sia almeno un cavallo nella stalla e tutti noi saremmo portati a dire che egli effettivamente sa che ci sono dei cavalli.

Ci fu però un filosofo, di nome Edmund Gettier, che nel 1963 pubblicò un articolo [Is Justified True Belief Knowledge? in Analysis 23] in cui mostrava come ci fossero dei casi che soddisfacevano le condizioni (a)-(c) della standard view senza tuttavia produrre l’esito sperato, ossia senza produrre conoscenza negli individui che erano i protagonisti di questi esempi (in termini tecnici, un esperimento mentale del genere teso ad invalidare una tesi che si assume valida, è detto “controesempio”).

Alberto, come abbiamo detto sopra, è giustificato nel credere che vi siano dei cavalli nella stalla. Tuttavia, ad una analisi più attenta, veniamo a sapere che (A) quelli che erano stati portati questa mattina dal camion non erano cavalli, bensì asini e (B) che il padre di Alberto aveva capito male riguardo a quale tipo di animale sarebbe stato portato al maniero (confondendo, supponiamo, i cavalli per gli asini). Tuttavia ci sono effettivamente dei cavalli all’interno della stalla, portati però dalla fattoria vicina, perché la stalla dei vicini doveva essere ristrutturata. Alberto, dunque, sa davvero che vi sono dei cavalli nella stalla date le sue giustificazioni o ha soltanto per un caso fortuito (e dunque, opinato-creduto e non conosciuto) azzeccato che vi fossero dei cavalli nella stalla?

Pare dunque che un controesempio di Gettier renda palese il fatto che la standard view non fornisca delle condizioni sufficienti e necessarie affinché si dia conoscenza, ma soltanto delle condizioni sufficienti.

L’algoritmo che ci permette di generare i controesempi di Gettier è molto semplice: assumiamo le condizioni di (Def), forniamo le premesse (le giustificazioni) “X1, … Xn” che permettono a qualcuno di conoscere Y secondo la standard view, poi si mostra come tali premesse fossero false ma che comunque Y sia valida. In termini formali possiamo riassumere così:

(G) (p conosce Y) se e solo se (p ha ragioni per credere Y), ossia:

(G*) Kp(Y) ⇔ (X1, …, Xn) — [“K” sta per conoscere].

(1) Kp(X1, …, Xn ⇒ Y) Assunzione

(2) ¬(X1, …, Xn) Premesse false

(3) Y Conclusione vera comunque

(C) ¬(X1, …, Xn ⇔ Y) Controesempio a (G)-(G*).

Il mio problema è sempre stato questo: tratto le persone con più rispetto di quanto ne meritino. Non imparo mai, continuo a dirmi sempre che tutti meritano una seconda possibilità anche dopo avermi deluso, ma, inevitabilmente, tutti continuano a deludermi. Li giustifico, dico a me stesso che l’animo umano è volubile ed è una conseguenza di ciò il fatto che una volta commesso un errore, questo si può perdonare. E questo è puntualmente un errore al quale non so porre rimedio. — Ma come io perdono gli altri, non dovrei forse perdonare me stesso per dare comunque e sempre a costoro il meglio di me?

C’è qualcosa di paradossale nel mio errore: se dessi sempre a tutti una seconda opportunità, allora continuerei a commettere il mio errore più di una seconda volta e quindi non dovrei perdonarmi, se decidessi di non commettere più il mio errore allora non dovrei più dare a tutti la seconda possibilità che avevo assunto meritassero.

Qui la logica non mi aiuta, la morale sì: meglio veder soffrire me e solo me piuttosto che voi — piuttosto che te.

∃x(φx)

Non ci voleva nulla, nulla di impegnativo e nulla di diverso. Bastava poco per ottenere ciò che volevamo — o forse, solo ciò che volevo io. Non si vince e non si perde nulla; non si guadagna né si trova sé stessi. Sono bugie. Piccole illusioni di una vita indecente. Come la mia: la più indecente delle vite — perché non solo ho accettato la fine di ogni speranza, ma ho anche scelto e continuato a piangere e lamentarmi per questa mancanza.

Per le tue assenze, sempre. Sempre piangerò.

∃x(φx)

Molti pensano che il bene vero sia quello disinteressato. Assumiamo che sia così. Supponiamo poi che esista almeno un individuo, diciamo P, che agisce entro il dominio del bene.

Se il bene vero è disinteressato allora un agente P avrà interesse a fare il bene in maniera disinteressata. Se P è interessato a fare del bene disinteressato nei confronti di qualcun altro, allora P fa del bene sotto la spinta di un interesse. Quindi il bene non è disinteressato.

Allora il bene vero non esiste?

O forse esiste solo in quanto surrogato di un’idea pura?

∃x(φ)

2017, giugno 15

La necessità di essere forti, coincide spesso con quella di essere soli. Perché è solo nella solitudine che possiamo sperimentare la nostra vera forza. — Senza appoggiarsi a nessuno, senza chiedere aiuto, senza avere bisogno di qualcun altro oltre se stessi. La necessità di essere forti? Perché non la possibilità di essere forti? Forse perché chi è forte in questo momento, deve poi esserlo in qualunque altro momento. — Chi cade una volta, viene considerato un debole per tutta la vita.

Ciò che vale sempre è necessario, ciò che vale solo qualche volta è solo possibile. Quanti di noi, allora, possono dirsi forti e quanti deboli?

∃x(φ)

Alla fine ci si fa più male a causa di ciò che non è vero – ciò che non corrisponde alla realtà – piuttosto che per la realtà stessa.

I bugiardi, prima di tutto, fanno male a sé stessi. E qualunque bugia è una violenza, sebbene una violenza verbale.

Ho fatto l’amore — no, non in quel senso. Ma in un senso nuovo. Ti ho fatto l’amore. — Si dice quando ami una persona e quando la sua felicità è metà-parte della tua, o addirittura tutta la tua felicità. Si dice che quando si ama una persona così, allora la si vuole far stare bene a qualsiasi costo e prezzo: anche a costo di un cuore spezzato. Così quando uno dei due ama l’altro, compie ogni giorno piccoli ed impercettibili gesti da cui traspare questo legame indistrutto e indissolubile. — È così che ti faccio l’amore, che ti faccio amore. È un amare in cui il mio corpo non ha voce in capitolo, è un amare senza me ma solo per te. Non è un fare l’amore con te, è qualcosa di preliminare. È un fare l’amore a te, per te. Non c’è nessun altro: solo te ed il mio amore.

Allora restiamo così, pronti ad amare per l’altro. Ti faccio amore. Così facciamo l’amore come nessun altro mai.

∃x(φ)

Era così con te — ed è così che è andata. Avrei fatto tutto, o non avrei fatto niente. Non c’è mai stata una via di mezzo. Perché nel mezzo potevano esserci tutti, tutti coloro la cui sostituzione per il mio ruolo non avrebbe creato alcuna discrepanza, alcuna lacuna nella tua vita. Ma io, io volevo essere unico per te come tu lo eri per me. Volevo guardassi verso di me e non vedessi solo uno dei tanti, ma il tanto di uno — il tanto che ho fatto, che faccio e che continuerei a fare. Era questo che dovevi vedere di me: non le parole, ma i gesti che raccontavano le mie parole.

Avrei fatto tutto, o niente. T’avrei detto che ti amavo, o sarei rimasto in silenzio. T’avrei abbracciata così stretta da rompere le mie braccia ma non il tuo corpicino, o sarei rimasto a braccia conserte. T’avrei baciata, o mi sarei morso le labbra. T’avrei vissuta, o mi sarei ucciso.

∃x(φ)

Rebecca Lena

Your travel guide to the fantastic unknown places around the world.

Existence is illusory and it is eternal.

Este sítio expõem a palavra, a imagem, a voz da minha poesia. Foto: Odilon Machado de Lourenço.